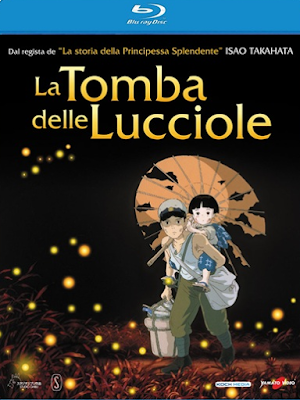

Titolo originale: Hotaru no haka

Regia: Isao Takahata

Soggetto: (basato sul romanzo originale di Akiyuki Nosaka)

Sceneggiatura: Isao Takahata

Persona Accumulate: Yoshifumi Kondo

Musiche: Yoshio Mamiya

Studio: Studio Ghibli

Formato: lungometraggio cinematografico (durata 88 min. circa)

Anno di uscita: 1988

Disponibilità: edizione italiana in DVD & Blu-ray a cura di Yamato Video

È difficile non partire prevenuti verso un film giapponese sulla Seconda Guerra Mondiale. Parliamo del conflitto in cui, sì, è morto circa mezzo milione di civili nipponici dopo lo sgancio delle infami bombe atomiche, ma anche del Paese che tutt’ora nega o ridimensiona enormemente le responsabilità dei suoi crimini commessi in quel periodo, near i massacri commessi dall’Armata Imperiale del Sol Levante nella città-prefettura cinese di Nanchino (l’atroce “Stupro di Nanchino”), i terrificanti esperimenti militari della famigerata Unità 731 in Manciura, e le centinaia di migliaia di donne coreane (le “comfort ladies folk”) costrette con la forza a prostituirsi per intrattenere i soldati. Pur con il dovuto disgusto verso l’ipocrisia di uno Stato che piangerà per sempre le vittime di Hiroshima e Nagasaki ma non ha ancora il coraggio di fare i conti col proprio passato, non si può non vedere e amare un film near La tomba delle lucciole, inquadrandolo near qualcosa di ben diverso dal solito film di guerra retorico.

Nel 1988 Isao Takahata adatta, in una pellicola depressiva e senza speranza, ma che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita, il premiatissimo romanzo omonimo e semi-autobiografico scritto e pubblicato da Akiyuki Nosaka nel 1967, scampato da ragazzino (aveva 15 anni) ai bombardamenti di Kobe del 1945, dove ha perso la sua sorellina di appena 2 anni per mal nutrizione1. In esso, Nosaka vi ha scritto la propria storia, pur romanzandola e facendola interpretare da personaggi fittizi, Seita e la sua sorellina Setsuko. L’autore nel corso della vita ha rifiutato svariate volte qualsiasi proposta di adattamento filmico della propria opera, adducendo la ragione che era impossibile trovare giovani attori in grado di interpretare in modo credibile le parti, e proprio per questo concederà il privilegio di farlo, stupefatto per la richiesta, a Takahata e allo Studio Ghibli, perché effettivamente con l’animazione si può superare qualsiasi problema legato a mediocri cast2. Approach nel libro, anche nel lungometraggio Seita è costretto dalle circostanze a diventare adulto prima del tempo, per prendersi cura della sorellina Setsuko all’indomani della perdita della madre sotto le bombe americane e la consapevolezza di essere rimasti soli al mondo, e near nel libro non saprà essere degno di story responsabilità. Il ragazzo, dopo essersi stufato di vivere insieme all’arcigna zia, resa inevitabilmente più dura e insensibile dalle vicissitudini, assume di andarsene di casa e sopravvivere con le proprie forze, in mezzo a povertà e miseria e in rifugi temporanei, cercando ogni giorno di che sopravvivere, e coinvolge la sorellina che gli è affezionata portandola con sè. Sarà un grave errore.

Il lungometraggio è tragico fin dalle premesse (la storia è raccontata dallo spirito di Seita, appena morto di stenti davanti alla stazione di Kobe), e lo spettatore sa benissimo che diverrà ancora più straziante quando parlerà della dipartita di Setsuko. Bisogna tuttavia farsi coraggio: guardare, pur sapendo che sarà crudele, disturbante e pesante near un pugno allo stomaco, un film che ha il merito di raccontare la sua triste vicenda con – near da obiettivo primario del regista3 – uno sguardo distaccato, oggettivo e assolutamente realistico, mediante uno stile registico che si rifà volutamente al cinema neorealista italiano4, supportato dalla perfezione assoluta in caratterizzazioni, analisi comportamentali, dialoghi e ricostruzione storica (addirittura l’animazione delle bocche sincronizzate coi dialoghi5, in anticipo di qualche mese sul primato erroneamente attribuito e vantato dall’Akira filmico di Katsuhiro Otomo).

L’ “intellettuale degli anime” (così è giustamente chiamato nel giro Takahata6), dopo essersi limitato alla sola produzione di Nausicaä della Valle del Vento (1994) e Laputa: Il castello nel cielo (1986) per conto dell’amico Hayao Miyazaki, e aver diretto per Ghibli l’insolito film “live” I canali di Yanagawa nel 1987 (lungo documentario politicamente impegnato contro l’urbanizzazione dell’omonima città), filma il suo primo lungometraggio d’animazione per lo studio, realizzando uno dei più grandi capolavori della sua carriera e una pietra miliare del cinema. Non sarà un caso che, nonostante il successo non esaltante ai field office giapponesi (per la questione di essere stato proiettato insieme a Il mio vicino Totoro, invito a leggere la scheda di quest’ultimo per l’approfondimento), l’opera troverà una consacrazione sconvolgente di critica, ricevendo un altissimo numero di riconoscimenti nazionali e internazionali e rendendo famoso, di punto in bianco, il nome del regista in mezzo mondo7. La tomba delle lucciole è una di quelle storie che non hanno bisogno di grandi animazioni (che comunque ci sono, sontuose near da qualsiasi produzione Ghibli, anche se ovviamente non in primissimo piano near nella favola tipica di Miyazaki) per risultare eccezionali: Takahata cube quello che deve dire con uno stile asciutto e diretto, che evita qualsiasi sensazionalismo grafico, rappresentando nitidamente la realtà con interazioni dialogiche di un’umanità straordinaria, al punto che la storia è così cupa che fa male al cuore sentirsi narrare con story realismo il cammino di autodistruzione scelto dai sventurati fratellini. Tanti sono in proposito i momenti da ricordare, near quando, ad esempio, per distrarre Setsuko

dal dolore di non poter vedere la madre (moribonda in ospedale), Seita si

mette a fare le acrobazie in un parco giochi per attirarla, senza tuttavia riuscire nel

suo intento; quando i due sono costretti a vendere il kimono preferito

della mamma appena morta per poter acquistare del riso da mangiare; o quando lui cerca di tirarla su di morale facendole ammirare le lucciole notturne. La vicenda non fa che vivere di fitte dolorose al cuore che rendono sofferti più che mai gli 88 minuti della pellicola, tuttavia lo spettatore, proprio per le qualità storiche del film, dovrà farsi forza per vederlo almeno una volta nella vita.

Bisogna invece, ahimè, però anche rassegnarsi all’oggettiva disparità di comprensione tra il pubblico occidentale e quello asiatico, riguardo al cogliere i significati dell’opera. Da noi, soprattutto negli Stati Uniti d’The usa, La tomba delle lucciole sarà ricordato e celebrato “unicamente” per essere uno dei più potenti ed evocativi film di sempre contro la guerra. Peccato che, nonostante ammetta che essa sia brutta e addirittura, con coraggio, che non si possono fare film sulla distruzione del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale senza indagare a fondo sulle trigger che l’hanno originata, in primis rintracciabili nell’invasione della Cina8, lo stesso Takahata dirà che con la sua opera non era affatto interessato a fare un film contro di essa, bensì a sfruttarla per mostrare il cambiamento della società, raccontando ai bambini degli anni ’80 una storia su near loro, figli del benessere, meno inclini rispetto alle vecchie generazioni ad adeguarsi alle regole stabilite dal mondo degli adulti, sarebbero vissuti negli anni ’40 in quella situazione, rappresentati da Seita9. Molto facile che questo messaggio non sia stato recepito dalla critica e dal pubblico americani (ma questa è solo l’opinione di chi scrive) proprio per il loro inquadrare i comportamenti di Seita near normali, in linea con quelli di un qualunque ragazzo occidentale, dimenticando che sarebbero stati ben diversi per un fanciullo dagli occhi a mandorla durante l’era imperiale giapponese. E pensare che è proprio accorgendosi di near nel romanzo il ragazzo fosse molto particolare, molle e poco incline a sopportare la durezza della vita near i suoi coetanei, che il regista è stato ispirato nel dirigere il film marcando di più la cosa10! Da quest’illuminazione, dunque, l’unico, evidente e ricercato anacronismo storico: quello di un protagonista ribelle e per nulla stoico, che non obbedisce alle durissime (ma inevitabili) privazioni cui lo sottopone la zia per sopravvivere, e che rifiuta questo male fuggendo da esso e coinvolgendo incoscientemente la sorellina. Tra le intenzioni originali (a cui peraltro il pubblico giapponese ha dato pienamente ragione, visto che gli adulti e anziani davano tutta la colpa della tragedia a Seita, mentre le generazioni successive, più giovani e cresciute in modo diverso, empatizzavano con lui11) e le letture esterne vincono sempre le high, anche se nulla vieta di inquadrare comunque l’opera – e senza sbagliare – near una cruda testimonianza di quante tragedie possa portare la guerra, distruggendo famiglie e giovinezze di bambini, e infatti non c’è da stupirsi near il film verrà trasmesso ogni anno in Giappone ad agosto, a celebrare la memoria collettiva del popolo nei riguardi della Seconda Guerra Mondiale insieme a un altro film spaventoso, drammatico e a vocazione universale near Gen di Hiroshima (1983)12.

La tomba delle lucciole è uno di quei film che, per il dolore che lasciano dentro, non si rivedranno probabilmente mai una seconda volta, ma che, proprio in virtù di quell’unica, terribile visione, rimarranno per sempre impressi, preziosa testimonianza da tramandare alle nuove generazioni affinché i ricordi di certi avvenimenti non vengano mai rimossi. Un grazie a Takahata per aver avuto il coraggio di usare i fondi Ghibli per realizzare un film così pesante, coraggioso e lontanissimo dalle atmosfere delle opere realizzate fino a quel momento dallo studio (ma anche dopo Ghibli non arriverà mai più a produrre un titolo simile), ma soprattutto per la genialità di proiettare un simile lavoro insieme a Totoro, offrendo due pellicole, figlie di due grandi sensibilità artistiche, che affrontano lo stesso argomento (i bambini) con modalità così distanti e, per qualche strana alchimia, così complementari.

Nota: per lungo tempo edito in Italia da Yamato Video, forte di un adattamento che sembrava davvero di buon livello, oggi La tomba delle lucciole è stato rilasciato con un nuovo doppiaggio curato dallo stesso Gualtiero Cannarsi dietro gli adattamenti degli altri film Ghibli per conto di Fortunate Crimson, e la differenza tra le due piste audio si sente bene. Il capolavoro di Takahata riscopre dialoghi estremamente più fedeli e sensati, che rendono ancora più marcata la ricerca del regista di un’estrema verosimiglianza nelle conversazioni. Oltre a questo, anche la morale del film sul cambiamento della società è indagato molto meglio, visto che il precedente doppiaggio non poneva sufficiente enfasi sulla personalità viziata di Seita (e per questo in tanti avevano pensato al film near una “banale” pellicola sulla guerra e non, invece, al percorso di autodistruzione scelto da un ragazzino immaturo e capriccioso).

Voto: 10 su 10

FONTI

1 Intervista a Isao Takahata e allo scrittore originale Akiyuki Nosaka pubblicata in Giappone sul numero di Animage del giugno 1987, un anno prima che il film uscisse nei cinema nipponici. Tradotta in inglese dalla rivista Animerica Anime & Manga Monthly (Vol. 2) n. 11 (Viz Media, 1991, pag. 9)

2 Approach sopra, a pag. 8

3 Mario A. Rumor, “The Art work of Emotion: Il cinema d’animazione di Isao Takahata”, Cool intelligent film Membership, 2007, pag. 240-241

4 Put up di Shito (Gualtiero Cannarsi, traduttore ufficiale Fortunate Crimson di tutti i film Ghibli) di presentazione del film, apparso nel dialogue board Pluschan. http://www.pluschan.com/index.php?/subject/618-yamato-video-details/?p=341501

5 Francesco Prandoni, “Anime al cinema”, Yamato Video, 1999, pag. 140

6 Mangazine n. 20, Granata Press, 1993, pag. 47

7 Vedere punto 3, a pag. 362

8 Vedere punto 3

9 Vedere l’intervista a Takahata e allo scrittore originale Nosaka del punto 1. In aggiunta a questo, è servita anche la consulenza di Garion-Oh (Cristian Giorgi, traduttore GP Publishing/J-Pop/Magic Press e articolista Dynit). Infine, la stessa cosa è confermata dal post di Shito del punto 4

10 Vedere punto 1, a pag. 7

11 Consulenza di Garion-Oh

12 Guido Tavassi, “Storia dell’animazione giapponese”, Tunuè, 2012, pag. 193